現在小2次男が公文算数でE(小5レベル)を山あり谷ありながらも頑張っています。

せっかくなのでどのような問題をやったのかを書き残したいと思います。

E前半はとにかく通分に苦労しました

E31~40

E31

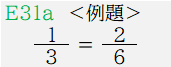

まず例題で「分母にあわせて、分子をなおしなさい」とあります。

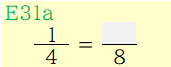

例題後の問題です。おもて面は14問あります。

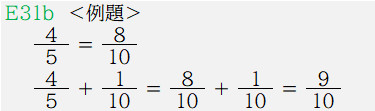

裏は実際に分母が異なる足し算に入ります。まず例題があり、その後、穴埋め式の問題になります。

この例題だと、5と10の最小公倍数は10で

どちらかの数字(ここでは10)に合わせるので意外と分かりやすいのですが、

E34あたりから難しくなります。

E33まで

分母が「4と8」「2と8」「3と9」「3と12」「4と12」「5と10」「6と12」の組み合わせが出ました。

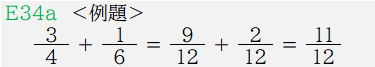

E34

このあたりから第1の壁です。

最小公倍数は12です。分母の4と6のどちらかの数字にも合わせられません。

4の倍数と6の倍数を小さい順に書かせて、同じ数が出たらそれを分母にするんだよ、と教えましたがなかなか難しい。ひたすら数をこなして慣れるしかなかったです。

E40まで

簡単なものだと、分母が「7と14」「9と18」「2と14」があり、

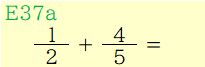

難しいものだと、分母が「2と7」「4と5」「6と8」「6と9」がありました。

たまに答えを「約分」や「帯分数」にする必要のある問題が出たりもあります。

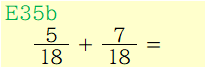

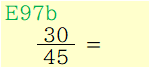

<通分する問題>

<帯分数にする問題>

E41~50

E41

ここでやっと「公倍数」「最小公倍数」の説明が出てきます。

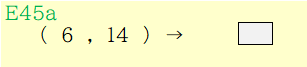

E42~45

ひたすら「各組の」最小公倍数を書くという問題です。ちなみに、6と14の組み合わせは難しくて苦労しました。

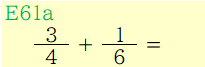

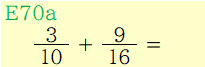

E61~70

おもて面6問、裏面6問。

このあたりの分母の組み合わせが難しいと感じました。

「9と15」「6と16」「9と21」「10と25」「10と35」

「10と12」「10と14」「10と16」「10と18」「4と30」

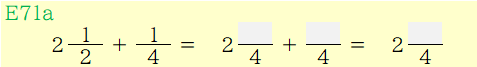

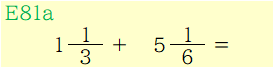

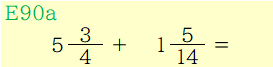

E71~90

問題に帯分数が混じってきます。おもて面6問、裏面6問。

おもて面6問、裏面6問。

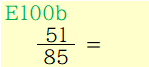

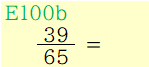

E91~100

E91 ~92

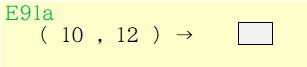

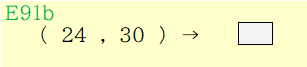

E45と同じく、「各組の最小公倍数を求めなさい」という問題。

「12と15」「14と21」「16と24」などがあり難しい!

91bの最後では難しい問題も。

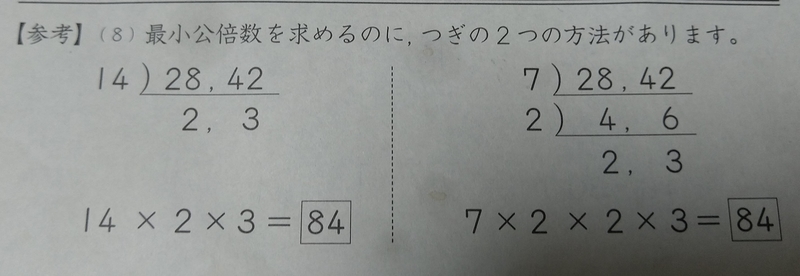

【参考】として最小公倍数の求め方が掲載されています。

E93~100

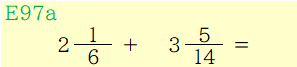

おもて面が足し算の問題6問、裏面が約分の問題14問です。

ひろなす

ひろなすむずかしい・・・

2ケタの11、12、13、17、19などの倍数問題が多かったです。

以上です!

コメント